Hintergrund

Vila Autódromo: Olympia so nah und doch so fern

von Matthias Heidrich, sportschau.de

Dalva Crispino wiegelt mit der rechten Hand ab. Daumen hoch oder Daumen runter? So lala meint die Carioca, wie die Einwohner von Rio heißen, zu ihrem neuen Zuhause. Die 82-Jährige und 19 weitere Familien haben Olympia und allem, was das größte Sportereignis der Welt neben höher, schneller, weiter mit sich bringt, getrotzt. Sie haben Widerstand geleistet. Im wahrsten Sinne des Wortes darum gekämpft, ihre Favela im Stadtteil Barra nicht verlassen zu müssen, als klar war, dass die Spiele nach Rio de Janeiro kommen. Genau zu ihnen, in die Vila Autódromo. Ein Viertel, das seit 1967 bestand und dann auf einmal im Weg war. In den Plänen von Bürgermeister Eduardo Paes und den Bauherren der olympischen Wettkampfstätten war für die Vila Autódromo kein Platz.

Neuer Abschnitt

Favela

Vila Autódromo: Das "gallische Dorf" neben dem Olympiadorf

-

Strahlend weiße Bungalows, direkt angrenzend an den Olympiapark: das ist die "neue" Favela Vila Autódromo.

-

20 Familien haben um ihr Bleiberecht gekämpft und die Bungalows als Ersatz für ihre abgerissenen Häuser bekommen.

-

Lediglich ein Haus aus der ursprünglichen Favela steht noch und bietet einen harten Kontrast zu den olympischen Arenen (Im Hintergrund: das Schwimmstadion).

-

"Nicht alles hat einen Preis": Die Bewohner protestieren mit zahlreichen Bannern gegen die Regierung und die Vertreibung aus ihrer Favela.

-

Die "alte" Favela Vila Autódromo bestand seit 1967 und bot knapp 600 Familien eine Heimat. Ein aufgestelltes Schild zeigt, wie es hier früher ausgesehen hat.

-

Im Sommer 2015 rückten die ersten Bagger an, um Häuser umgesiedelter Vila-Autódromo-Einwohner einzureißen und Platz für die Olympischen Spiele zu schaffen.

-

Es kam zu Protesten und Auseinandersetzungen mit der Polizei, die teilweise Gewalt anwendete.

-

Zum Beispiel gegen Maria da Penha, die zum Gesicht des Widerstands wurde. Sie gehört zu den Menschen, die geblieben sind und nun in den Bungalows wohnen.

-

Ihr altes Haus wurde ebenso abgerissen wie fast alle anderen auch.

-

Auch die 82-jährige Dalva Crispino ist geblieben.

-

Die Dagebliebenen haben Bilder von ihrem Widerstand und den Ausschreitungen an ihren neuen Bungalows aufgehängt ...

-

... und fragen: "Für wen sind die Olympischen Spiele?"

-

Eine große Tafel listet alle Favelas Rios auf, die von Umsiedlungen für die Fußball-WM 2014 und die Olympischen Spiele betroffen waren.

-

Auf großen Leinwänden haben die Einheimischen Bilder ihrer zerstörten Häuser ausgestellt.

-

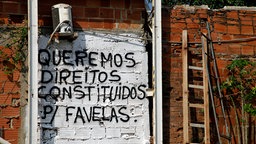

Sie fordern konstitutionelle Rechte für Favelas ...

-

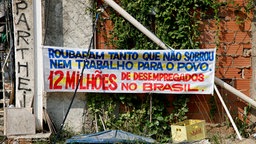

... und klagen die Regierung und Bauunternehmer an: "Sie haben so viel geraubt, das nichts übrig ist, nicht mal Arbeit für das Volk. 12 Millionen Arbeitslose in Brasilien."

-

Der Kampf wird mittlerweile nicht mit Fäusten, sondern mit Pinseln geführt.

-

Die Außenwände der "neuen" Vila Autódromo sind voll mit Protest-Texten.

-

Am nächsten Tag sind manche Anklageschriften wie von Geisterhand wieder verschwunden.

-

Alles gut zu beobachten vom angrenzenden Bus-Bahnhof für die zigtausend Journalisten, die über die Spiele in Rio berichten.

-

Eine Geschichte ist auf jeden Fall die der Vila Autódromo.

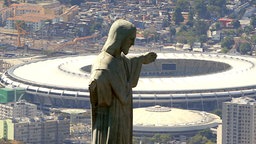

Carvalho: Das Zentrum gehört der Elite

Im vergangenen Jahr sendete der Immobilienmogul Carlos Carvalho eine klare Botschaft an die Bewohner der Favela. "Sie müssen gehen", sagte der 91-Jährige dem "Guardian". In den Randbezirken gebe es genug Platz, das Zentrum gehöre der Elite. Schon rund zehn Millionen Quadratmeter Land soll Carvalho in Barra, dem aufstrebenden, wohlhabenden, weißen Stadtteil Rios besitzen, bebaut mit Hochhausblöcken. 2012 spendete der Milliardär 650.000 Reais (180.000 Euro) für die Wiederwahlkampagne von Paes und dessen Partei PMDB.

Geschrumpft auf eine Gasse mit 20 Häusern

Dalva Crispino sitzt vor ihrem nigelnagelneuen, strahlend weißen Bungalow und sortiert Kerne. Die Vila Autódromo ist auf eine 100 Meter lange Gasse mit 20 Häusern geschrumpft. Aber sie ist immer noch da, wo sie vorher schon war. Aber der Preis dafür ist hoch: Um sie herum nur Busse, Beton und Olympia-Touristen, die von den Resten der alten Favela keine Notiz nehmen.

Eine Favela als Politikum

Nach einer Erhebung der Landesuniversität wurden in Rio im Zuge der Spiele und der Fußball-WM vor zwei Jahren rund 77.000 Menschen umgesiedelt. Darunter sind auch 560 Familien der Favela Vila Autódromo, die früher tausende Quadratmeter groß war. Sie haben sich dem Druck der Regierung gebeugt und die Entschädigungszahlungen angenommen. Dabei hatten sie ein staatlich garantiertes Nutzungsrecht auf 99 Jahre. Es spielten sich teilweise groteske Szenen ab. Regierungsmitarbeiter boten den Anwohnern direkt vor Ort Geld für die Umsiedlung. Direkt nach der Unterschrift mussten die Familien raus aus ihren Häusern und die Bagger rückten an.

Die Dagebliebenen leben jetzt mitten im Epizentrum der Spiele, eingezwängt zwischen Olympiapark und Olympischem Dorf. Eine Art Kompromiss. Die Favela war zu einem Politikum geworden. Die Berichte vom Widerstand gingen um die Welt. Paes musste reagieren, wollte er nicht weiter Bilder von Polizisten sehen, die störrische Bewohner mit Gewalt aus Häusern zerren.

Maria de Penha: "Ich habe aus Liebe gekämpft"

Maria da Penha sitzt vor den Trümmern ihres Hauses in der Favela Vila Autódromo.

Wenn die Athleten, Journalisten und Fans wieder weg sind, werden um die geschrumpfte Vila Autódromo herum Menschen in Luxus-Appartements einziehen, die mit der Lebenswirklichkeit von Dalva Crispino oder Maria de Penha nichts gemein haben. De Penha ist ebenfalls noch hier und das Gesicht des Widerstands. Sie stand in vorderster Front, als im vergangenen Jahr die Bagger anrückten, um ihre Favela dem Erdboden gleichzumachen. Bilder an den Bungalows zeigen den Kampf der Anwohner gegen die Polizei. Es floss Blut. De Penha brachen sie die Nase. "Ich habe aus Liebe gekämpft. Aus Liebe zu meiner Geschichte und zu meinem Stück Land, für meine Rechte", sagte die 51-Jährige der ARD.

Kampf mit Worten und Farbe

Dalva Crispino widmet sich weiter ihren Kernen. Auf der Rückseite ihrer Bungalowreihe ist ein langer Text des Protestes auf eine graue Wand gepinselt. Ein professioneller Fotograf macht mit seinem Handy ein Foto von den Zeilen. Nur für sich. Er war an jenem 3. Juni da, als die Polizei zur Zwangsräumung anrückte und die Bewohner sich wehrten. Nun soll er Fotos von den Spielen machen. Aber die Erinnerungen an jenen Tag haben ihn nicht losgelassen. Es sei schlimm gewesen, erzählt er. Es hat ihn zurück in die Vila Autódromo gezogen. Er musste schauen, was aus den Anwohnern geworden ist. Am nächsten Tag wird die Wand wieder grau und die weiße Schrift übermalt sein. Der Kampf zwischen den Anwohnern und Bürgermeister Paes ist noch nicht vorbei. Er wird nun mit Worten und Farbe geführt.

Dem Olympiapark den Rücken zugekehrt

Dalva Crispino hat alle Kerne sortiert. In ihrem Vorgarten räkelt sich ein Hund auf dem frisch verlegten Rollrasen. Er war bestimmt mal grün und saftig. Jetzt ist er braun und staubtrocken. Die 82-Jährige hat dem Olympiapark den Rücken zugekehrt. Das Pressezentrum samt riesigem Bus-Bahnhof scheint sie nicht zu interessieren. Die weiter hinten erkennbaren Arenen des Olympiaparks schon gar nicht.

Die 82-Jährige musste ihre Heimat nicht verlassen. Ein Sieg. Aber um sie herum ist alles fremd. Eine Niederlage. Daumen hoch oder Daumen runter? Irgendwo dazwischen eben.

Stand: 13.08.16 08:49 Uhr