Amsterdam 1928: Versöhnung statt Rivalität

Versöhnung ist das Stichwort der Spiele von Amsterdam 1928, vor allem aus Sicht der Deutschen. Sie werden - nach zweimaligem Ausschluss in Folge des Ersten Weltkriegs - schon kurz nach den Spielen von Paris 1924 nach Amsterdam eingeladen. Nach ihren "Kampfspielen" 1922 und 1926, einer Art Olympia-Ersatz, zeigen sich die Deutschen - mit zehn Goldmedaillen, sieben Mal Silber und 14 Mal Bronze und damit Platz zwei im Medaillenspiegel - außerordentlich konkurrenzfähig. So sehr, dass das amerikanische Außenministerium prüfen lässt, ob das "sportliche Aufrüsten" nicht abermals auf Kriegsvorbereitungen vonseiten Deutschlands schließen lässt. Die Prüfung bleibt offenbar ohne nachhaltiges Resultat. Als "Gold-Schmiede" erweisen sich vor allem die deutschen Dressurreiter um Carl Freiherr von Langen-Parow, der Einzel- und Teamsieger wird. "Draufgänger" heißt sein Pferd.

Neuer Abschnitt

Geschichte

Das war Olympia 1928

-

Die Figur eines Läufers ist das zentrale Motiv auf dem offiziellen Plakat der IX. Olympischen Spiele. Sie werden vom 17. Mai bis zum 12. August 1928 in Amsterdam ausgetragen.

-

Während der Eröffnungsfeier stellen sich die Fahnenträger und die Sportler der teilnehmenden Nationen auf dem Rasen des Amsterdamer Olympiastadions auf.

-

Der kanadische Sprinter Percy Williams gewinnt über 100 m und 200 m als 20-Jähriger zweimal Gold. In den beiden Rennen landen die Deutschen Georg Lammers und Helmut Körnig jeweils auf dem Bronzerang.

-

Den 100-m-Sprint der Frauen gewinnt die Amerikanerin Elizabeth Robinson (r.) in 12,2 Sekunden vor Fanny Rosenfeld (l.) und Ethel Smith aus Kanada.

-

Der australische Ruderer Henry Pearce erkämpft die Goldmedaille im Einer der Herren.

-

800-m-Olympiasieger Douglas Lowe (England) kommt nach 1:51,8 Minuten genau eine Sekunde vor dem zweitplatzierten Schweden Erik Byléhn ins Ziel. Dritter wird der Deutsche Hermann Engelhard.

-

Die kanadische Hochspringerin Ethel Catherwood gewinnt Gold mit einer übersprungenen Höhe von 1,59 m und sorgt so für zwei Premieren: Sie ist zugleich die erste weibliche Hochsprung-Olympiasiegerin sowie die erste kanadische Goldgewinnerin in einer Einzeldisziplin.

-

Der Finne Paavo Nurmi (r.) heftet sich im 10.000-m-Lauf an die Fersen seines Landsmannes Ville Ritola. Am Ende siegt Nurmi knapp mit 0,6 Sekunden Vorsprung.

-

Die Karlsruherin Lina Radke-Batschauer (v.) bei ihrem 800-m-Goldlauf vor der zweitplatzierten Kinue Hitomi (Japan). Radke holt in der Weltrekordzeit von 2:16,8 Minuten das erste Gold für deutsche Leichtathleten und zugleich den ersten Olympiasieg einer deutschen Frau überhaupt.

-

Die Läufer verlassen nach dem Start des Marathonlaufs das Olympiastadion von Amsterdam.

-

Nach 2:32:57 Stunden überquert der für Frankreich startende Algerier Boughera Mohamed El Quafi als Erster die Ziellinie. 26 Sekunden später folgt ihm Manuel Plaza aus Chile auf Platz zwei.

-

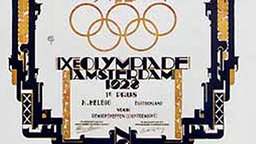

Neben Medaillen bekommen erfolgreiche Athleten in Amsterdam diese Urkunde.

Mit Weltrekord zum 800-m-Gold

Lina Radke-Batschauer (vorn) bei ihrem 800-m-Goldlauf.

Endlich ist die Leichtathletik auch für Frauen offen. Das erste Gold für Deutschland in der olympischen "Kernsportart" holt über 800 Meter Lina Radke-Batschauer nach äußerst spannendem Rennverlauf - mit Weltrekord von 2:16,8 Minuten. Einige Teilnehmerinnen brechen allerdings zusammen. Das führt zu einer erneuten Diskussion über die Belastungsfähigkeit des vermeintlich "schwachen" Geschlechts. Die Folge: In den kommenden 32 Jahren (bis Rom 1960) werden für Frauen keine Wettkämpfe jenseits der 200 Meter mehr ausgetragen. Für die kanadische Hochsprung-Olympiasiegerin Ethel Catherwood, die mit 1,59 Meter gewinnt, hält sich die Belastung dagegen sichtbar in Grenzen: Während die Konkurrenz Dehn- und Streckübungen macht, zieht Catherwood ihren Lippenstift nach.

Bei den Männern dominieren erneut die Finnen die Mittelstrecken. Paavo Nurmi ist zwar nicht mehr so erfolgreich wie 1924, rennt aber noch zu einmal Gold (10.000 Meter) und zweimal Silber (5.000 Meter, 3.000 Meter Hindernis). Im Säbelfechten beginnen die Ungarn ihre unvergleichliche Erfolgsserie: Einzel- und Mannschaftsgold geht fortan an die Magyaren - bis 1964 in Tokio.

Warten und Wundern

Schnellster Mann der Welt wird Percy Williams. Er ist der dritte Olympionike, der sowohl über 100 als auch 200 Meter die Nase vorn hat. Als der Kanadier in sein Hotel zurück will, versperrt eine Menschentraube die Tür. "Wir warten auf den Olympiasieger Williams", sagt einer aus der Menge. Der so Begehrte gesellt sich hinzu und plaudert mit den Wartenden. "Ich hatte viel Spaß, während ich auf mich wartete", ulkt Williams später. Kurios auch der Marathon: Der Kolonialfranzose Mohamed El Quafi, Siebter von 1924, gibt ab Kilometer 25 Gas und lässt die vor ihm Laufenden stehen. Überholt wird er selbst nicht, zu seiner eigenen Verwunderung. Dass er in Führung liegt, sagt ihm niemand. Noch im Ziel wundert er sich, der erste französische Marathonsieger der Olympiageschichte.